Il arrive parfois qu’un film, une vidéo ou un jeu fasse resurgir des souvenirs. Depuis toujours, je conserve en mémoire certains passages et séquences des cassettes promotionnelles de jeux vidéo que nous avions dans les années 1990. C’est notamment le cas des Player d’Or 96, une cérémonie qui était à l’époque animée par l’excellent Francis Zégut et qui récompensait les meilleurs jeux de l’année. Dans cette émission, on pouvait ainsi découvrir les titres récompensés mais aussi des reportages et les jeux à venir. Il y avait notamment un reportage sur SEGA (avec le trailer, à la fin de la vidéo, du sublime Virtua Fighter 3) et le Directeur général de la firme à ce moment-là, Bruno Charpentier, m’a considérablement marqué. Fun, drôle et direct, il tranchait véritablement avec les autres invités plus en retenue et j’ai tout de suite senti l’esprit SEGA que j’aimais tant à l’époque. L’ami Géo de la chaine MegatestRetro a numérisé la vidéo en haute définition et elle mérite bien plus de visionnages donc faites-vous plaisir !

Aujourd’hui, dans mon métier, j’ai l’habitude de contacter des personnes ayant vécu, de l’intérieur, les coulisses de l’industrie du jeu vidéo. Aussi, l’autre jour, alors que j’étais en train de revisionner les Player d’Or 96, je me suis permis de contacter Bruno Charpentier pour lui demander si, éventuellement, il serait d’accord pour participer à une interview. J’ai eu l’immense plaisir de découvrir une réponse positive mais je ne saurai jamais assez le remercier pour cette discussion de plusieurs heures. Ce fut l’occasion pour moi de découvrir une personne charmante et un récit absolument passionnant qui remet en lumière une réalité dont on n’avait pas idée en tant que joueurs.

J’ai pu en profiter hier et je me permets, aujourd’hui, de vous le livrer par écrit.

Bonne lecture à toutes et tous et, encore une fois, merci Bruno.

Dans le jeu vidéo, vous avez débuté par Nintendo. Comment êtes-vous arrivé dans cette industrie ?

En fait, j’y suis arrivé grâce à une étape professionnelle qui a été assez fondatrice dans mon parcours. J’étais acheteur pour le groupe Auchan, j’y suis rentré en 1986/1987 – ça commence à dater (rires) – et j’y suis resté cinq ans. On m’a recruté pour développer un rayon qui n’existait pas à l’époque. Il s’agissait du rayon que l’on appelait « gris ». Comme vous le savez, dans l’industrie de distribution, le brun correspond à la télévision, le magnétoscope à l’époque, etc. Il y a le blanc avec le petit et gros électro-ménager. Bref, il y avait tout un tas de produits qui commençait un peu à émerger : les PC ludiques comme les Thomson, les Atari, les Amiga, les Amstrad… on commençait aussi à parler de téléphonie fixe, les accessoires, les jeux… J’ai développé toute une gamme et j’ai commencé à distribuer ça dans la centaine d’hypermarchés en France. Et puis, quelque part en 1987/1988, j’ai une personne, Luc Bourcier, qui est l’un des grands Papes de l’industrie, qui vient me voir en me disant : « J’ai un produit assez révolutionnaire qui est une console, la SEGA Master System, et qui fonctionne avec un système de cartouches. » À l’époque, on était encore beaucoup en disquettes et ça tournait généralement sur micros. Je n’ai pas eu d’éclair de génie mais je me suis dit que c’était quand même vachement sympa ce truc. Il s’agissait de « plug and play » (tu branches et tu joues directement) avec une péritel et je me suis dit : « Génial, ça va compléter la gamme d’Amstrad, d’Atari et d’Amiga. » Et puis j’ai vu quelque chose qui m’a interpellé. J’ai vu dans le discours des directeurs commerciaux d’Amstrad, d’Atari ou d’Amiga beaucoup d’agressivité à l’égard de ces nouveaux systèmes. Là, j’ai compris qu’ils voyaient en ces machines une vraie concurrence. Du coup, en tant que distributeur dont la raison d’être est de proposer des produits innovants à ses clients, il fallait les référencer. J’ai d’ailleurs été conforté dans cette voie là car, quasi simultanément, Atari – toujours par la voie de son directeur commercial – en complément de leur gamme de micros, est revenue à la charge en expliquant qu’ils avaient, eux aussi, une console Atari 2600 fonctionnant avec des cartouches. Et au passage, il m’a raconté toute l’histoire de la firme de l’époque avec Tramiel. Voilà comment je suis entré dans cette industrie.

Auchan a longtemps été leader en matière de GSA (Grande Surface Alimentaire) et, on peut le dire, grande distribution car Micromania n’existait pas à l’époque. On a référencé Atari puis SEGA et les ventes ont tout de suite été là. Il y a eu un très fort engouement. Évidemment, ce n’était pas les chiffres des années 1990 mais les ventes étaient suffisantes, à l’époque, pour que les produits restent dans les linéaires. Et on a d’ailleurs vu s’agrandir de manière considérable le linéaire des cartouches.

J’ai d’ailleurs une anecdote. Il n’y avait pas encore l’E3 à l’époque mais il y avait le CES (Consumer Electronics Show). On voyait ainsi émerger des petits stands consacrés à l’industrie de la console (ce n’était pas encore les géants qu’ils sont devenus). Et je me souviens m’être rendu au CES de Las Vegas, en 1989 je crois, et j’avais été surpris de voir un stand Nintendo sur lequel il y avait une particularité : ils avaient organisé ça autour de leurs machines mais surtout autour des sociétés de logiciels qui développaient des jeux pour eux. Et là, je me suis dit qu’il y avait un gros business de développement de cartouches et d’accessoires, au-delà de la console (qui, il faut le dire, était peu rémunératrice pour les constructeurs), pour les différents éditeurs. De retour de ce CES, je recherche en France « Nintendo » et Nintendo n’existait pas. C’était un produit qui était distribué par le fabricant de jouets Bandai et qui faisait beaucoup de business avec la distribution traditionnelle du jouet (Joué Club et tout ça). Donc je rentre en contact avec eux. Cette société avait une grosse problématique : comme ils étaient très implantés dans l’industrie du jouet, ils voulaient se protéger (et protéger les marges de la distribution du jouet) et me faisaient des conditions exécrables. Pendant un certain moment, j’ai donc laissé Nintendo à la porte. J’avais référencé Atari, j’avais référencé SEGA mais Nintendo, par l’intermédiaire de Bandai, ne rentrait pas chez Auchan. Et puis, en fin de compte, un jour, je reçois un coup du fil de l’assistante du PDG d’Auchan, qui était Gérard Mulliez à l’époque. Sur le moment, je suis surpris car ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit ce type de coup de fil et elle me dit : « Monsieur Mulliez souhaiterait savoir pourquoi on ne trouve pas dans les magasins Auchan la console Nintendo (Rires). Car ses petits-enfants lui ont demandé. » Là, je subi une petite pression saine du PDG d’Auchan et je lui réponds, de manière assez rationnelle, que les marges proposées ne sont pas assez intéressantes. Et là, il lui fait répondre : « Je comprends, c’est bien. Néanmoins, je pense qu’il faut le référencer. » Voilà comment Nintendo est entré dans les magasins du groupe Auchan et a commencé sa carrière dans la grande distribution alimentaire. C’est une anecdote mais ça montre de façon concrète que le business autour des jeux vidéo avait commencé.

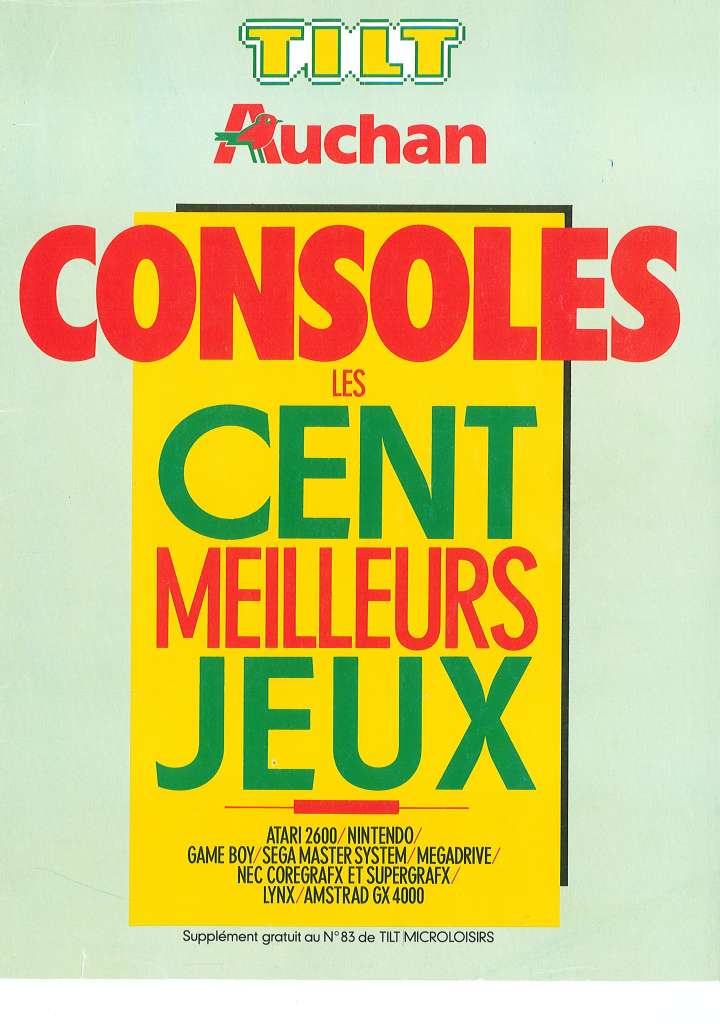

Je pense à une autre chose qui pourra vous intéresser en tant que journaliste dans le jeu vidéo. Je me souviens, j’étais client de la FNAC et j’étais toujours impressionné par leurs petits cahiers en papier qui s’appelaient les Cahiers de la FNAC. Ce qui m’intéressait, c’est le fait que la personne, même si elle n’achetait pas un produit à la FNAC, prenait ce cahier pour se renseigner. On s’est rapproché d’un magazine de consoles, qui était implanté à côté de SEGA à l’époque. Avec ce directeur commercial qui était chargé du développement du magazine (probablement Tilt vu la date), j’étais chez Auchan et je me suis dit, pour Noël 1989 ou 1990, qu’on allait faire un guide des jeux vidéo. Je me suis donc rapproché de ce magazine et je leur ai dit : « Vous avez un savoir-faire dans la comparaison des consoles, des jeux vidéo, concevons un guide des jeux vidéo à destination des clients d’Auchan, distribué dans les 120 hypermarchés. » On parlait alors de plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, on a financé en partie ce guide et ça a été un grand succès. Tous les clients voulaient leur guide et les vendeurs, dans les linéaires, se servaient du canard pour pouvoir conseiller. J’avais été extrêmement ravi de contribuer aux ventes de ce magazine.

Quel était votre rôle chez Nintendo ? Sur Linkedin, j’ai pu lire que vous avez participé au développement de la distribution de Nintendo en France, ce qui n’est pas rien. Pouvez-vous nous raconter vos débuts dans l’industrie ?

Le directeur commercial de Bandai, avec lequel je me suis bien frité à l’époque (Rires), m’a expliqué que je lui avais donné du fil à retordre. Un jour, j’étais dans mon bureau d’acheteur chez Auchan et il m’appelle. Bon, je décroche et là il me dit : « Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé pour prendre le poste de responsable grands comptes chez Bandai pour développer la gamme Nintendo en France ? » Et là, je lui dis « Attendez un instant, je ferme ma porte. (Rires) » Et je lui dis « Oui, moi » (Rires). Franchement, j’avais découvert un univers au travers de SEGA, d’Atari et de Nintendo qui était extrêmement riche et créatif. On avait découvert des personnages comme Sonic, comme Mario et je m’étais beaucoup documenté pour être assez performant dans mes achats. Je sentais que l’industrie était sur le point de se développer (sans m’imaginer à quel point), je voyais sur les salons de plus en plus de stands gravitant autour du jeu vidéo et je me suis dit que ça allait être intéressant de rentrer dans ce monde-là en tant qu’acteur chez Bandai. Si je suis allé, c’est parce qu’il y avait un vrai défi, un vrai challenge de développer la gamme Nintendo dans des circuits de distribution dans lesquels ils n’étaient pas et qu’ils connaissaient mal. Bandai était très introduit dans les milieux traditionnels du jouet mais ils n’avaient pas les contacts dans les grandes surfaces alimentaires. Ils n’avaient pas les contacts aussi dans les GMS, c’est-à-dire les grands magasins spécialisés (Darty, le Printemps, la Samaritaine, la FNAC…). Ils n’avaient pas les contacts et encore moins chez des distributeurs qui commençaient à arriver, notamment auprès d’un monsieur qui s’appelle Albert Loridan qui a fondé Micromania en France. Ce n’est pas né à cette période car il s’occupait déjà de vendre des productions sur supports Amstrad, Atari, Amiga, etc. Bref, tout ça, c’était naissant et Bandai n’avait pas ce réseau. Donc, ils m’ont recruté pour que je développe la marque Nintendo – pas encore sous le nom Nintendo France – dans tous ces réseaux de distribution. Et ça a été tout de suite un grand succès, tout simplement parce qu’il y avait beaucoup de produits nouveaux qui arrivaient. On avait sorti de la NES, on commençait à lancer la Super Nintendo et il y avait aussi le Game Boy. Je me souviens, on pouvait jouer à deux avec le câble link au tennis, c’était génial ! Il y avait des possibilités tout à fait nouvelles, des usages nouveaux et, donc, j’ai présenté tous ces produits, avec le panel de cartouches qu’il y avait autour, et ça a été tout de suite une très grande acceptation de tous les distributeurs. Je me souviens même que Libération avait titré : Le Père Noël est-il japonais ? C’était la déferlante ! Et la distribution attendait ce type de produits, ils commençaient à élargir les espaces linéaires. L’autre chose que j’ai développé, c’est d’accompagner les distributeurs à concevoir leurs linéaires. Quelle place à accorder aux consoles ? Quelle place à accorder aux cartouches ? Comment mettre les cartouches en libre-service (avec le système antivol) ? Les chiffres d’affaires se sont envolés, les marges aussi. Même si les consoles n’avaient aucune marge, on vendait deux, trois voire quatre jeux par achat de console. Nintendo a commencé comme ça.

J’ai une petite anecdote. Cela faisait briller les yeux des distributeurs cette console (Game Boy) et la politique commerciale que j’avais mis en place (avec le directeur commercial de Bandai) était assez contraignante, notamment sur la console qui, encore une fois, était margée à 0. Et il y a un distributeur, à l’époque, qui s’appelle Interdiscount qui s’est dit « Ils nous emmerdent ces distributeurs français, on va aller directement s’approvisionner en Europe ». Et donc, ils ont acheté par des voies parallèles les produits auprès de Nintendo Allemagne (qui est la maison-mère européenne). Et pendant un Noël, ils ont inondé les étalages de consoles Super Nintendo à prix cassé. Ça nous a fait un bordel (Rires) parce que tous les distributeurs qui s’approvisionnaient auprès de nous ne pouvaient pas pratiquer le prix qu’Interdiscount faisait. Donc c’était une période extrêmement riche, très tendue mais qui montrait que le produit était extrêmement recherché et qu’il était promis à un grand avenir. Je dis peut-être une bêtise mais il me semble qu’on vendait la console à 990 francs et qu’ils l’ont lancé à 790. Ça a été une période tendue. On a dû expliquer à l’Allemagne qu’il fallait faire attention, compte tenu du marché et de la libre-circulation, que la distribution française n’était pas la même que l’allemande, etc. Ça a été extrêmement riche professionnellement et aussi humainement. J’ai le souvenir d’avoir passé quelques longues heures pas très agréables dans les bureaux d’Interdiscount. Tout ça, avec le recul, montrait que le produit était recherché.

J’ai une autre anecdote amusante. Quand j’étais dans les salles d’attente des distributeurs en attente de rendez-vous avec les acheteurs, dans des entreprises qui ont été rachetées comme Continent, Mammouth, ou Leclerc qui existe toujours, j’étais souvent amené à rencontrer mes pairs, directeurs commerciaux de produits de jouets un peu classiques. J’ai le souvenir d’une discussion avec le directeur commercial de Lego ou encore celui de Playmobil. Ils me disaient : « Mais comment faites-vous pour être référencés aussi largement et facilement ? » Je leur ai répondu que l’innovation technologique était une clé pour le référencement et la bonne vente. Et quand j’ai pu voir, humblement je ne pense pas être à l’origine de tout ça, que Lego avait développé des Lego Technics, que Playmobil avait développé des interfaces techniques voire digitales, ça m’a amusé. C’est très clairement un élément de succès des consoles.

Alors, quand a ouvert Nintendo France ? En fait, c’est assez simple, Bandai avait fait un excellent travail. Nintendo Japon regardait, au début, d’assez loin et ensuite, de plus en plus proche, car les volumes augmentaient de manière considérable. Le fondateur de Bandai en France, à un moment donné, avec les Japonais de Nintendo, il n’a pas hésité. Il a dit : « J’ai beau avoir créé Bandai en France avec tous un tas de licences (les séries animées marchaient aussi très bien) mais je vous propose de quitter Bandai et de créer Nintendo France. » C’est ce qu’il a fait, il a fondé la filiale française de Nintendo et il a laissé tomber complètement Bandai. Il a pris des locaux à part, une toute petite équipe (le directeur marketing Stéphane Bole, un contrôleur de gestion et moi en tant que directeur commercial). L’ancien directeur commercial, que je remplaçais, avait été chassé (dans le sens chasseur de tête) par SEGA of Europe pour devenir Président de SEGA France. Il s’agissait de Patrick Lavanant, le frère de Dominique Lavanant. Par jeu de chaises musicales, et ayant, je pense, assez bien réussi à implanter Nintendo dans d’autres réseaux de distribution, il m’a proposé la direction commerciale de Nintendo. C’est comme ça qu’est parti, d’un petit local rue Bayen dans le 17ème arrondissement, Nintendo France. On avait une dizaine de commerciaux en France, il y avait de la logistique (avec toute l’activité de blistérisation qui avait été mise en place par Bandai puis rachetée par Nintendo), il y avait toute une équipe derrière qui était là pour faire rayonner la marque Nintendo en France. C’est clairement à cette époque que l’on peut parler d’explosion du jeu vidéo en France. Ce que j’appréciais, que ce soit dans les locaux de Nintendo ou de SEGA, c’était de côtoyer les équipes qui répondaient aux joueurs. Il n’y avait d’ailleurs pas que des hommes et ces personnes passaient toute la journée au téléphone pour répondre aux joueurs. J’aimais beaucoup aller dans ces salles car ils étaient tous passionnés. Ils passaient 8 heures par jour là-dessus et, pendant leur pause, ils continuaient à jouer. Quand on se voyait en dehors, ils parlaient que de ça, ils vivaient leur passion.

En 1993, vous passez chez SEGA. Pouvez-vous nous expliquer cette transition ? Cela devait être intéressant de connaître les coulisses de Nintendo pour adapter votre stratégie, non ?

Je suis passé chez SEGA assez rapidement. Comme expliqué auparavant, le nouveau patron de SEGA France, Patrick Lavanant, m’avait recruté chez Bandai à l’époque et on s’entendait très très bien. Il avait un directeur commercial, Luc Bourcier, et il voulait scinder la fonction marketing de la fonction commerciale. Il a donc proposé à Luc de devenir directeur marketing et de développer toute la marque SEGA et, en parallèle, il voulait créer une direction commerciale dont le challenge était de reprendre le leadership à Nintendo. C’était un gros challenge car Nintendo avait un budget hyper important. Et donc j’ai été débauché par Patrick Lavanant fin 1993 pour devenir directeur commercial. Les différences entre la Mega Drive et la Super Nintendo n’était pas très importantes donc la seule différence se faisait par les jeux exclusifs et des jeux qui étaient des exclusivités temporaires, sortant d’abord sur Mega Drive. En fin de compte, ma stratégie commerciale, notamment dans les GMS et GSA (FNAC, Darty, Auchan, etc.), a été de jouer de la carte de la proximité et de la coopération avec ces enseignes. Je le dis aujourd’hui avec beaucoup de recul mais en tant que directeur commercial de Nintendo, il y avait une forme, un peu, d’arrogance qui était un peu la marque des fabriques de Nintendo vis-à-vis de ses distributeurs. Tout le monde voulait du Nintendo et donc ça nous permettait d’être un peu sélectif, de dicter nos conditions et d’être en position de force. Vous savez, quand on est directeur commercial d’une boite comme ça et que la boite nous demande de générer beaucoup de revenus, on fait ce qu’il faut. Mais j’avais bien vu un peu toute la « haine rentrée », le « cou rentré » de ce distributeur qui se disait « Un jour ou l’autre, le vent va tourner ». Et je le sentais bien ça, j’avais notamment des rapports extrêmement tendus avec Leclerc qui ne supportait pas la politique commerciale de Nintendo. Et donc j’ai pris contact, en tant que SEGA cette fois-ci, avec tous les distributeurs que je côtoyais, en leur disant : « Vous avez devant vous un nouvel homme ». Je devais leur faire comprendre que la politique commerciale que j’avais menée n’était pas la mienne mais celle de Nintendo. Et donc je leur ai dit : « Moi, ce que je vous propose justement avec SEGA, c’est de travailler main dans la main et de concevoir avec vous des bundles, des produits spécifiques. » On a poursuivi cette stratégie en aidant les distributeurs à travailler leurs linéaires, à faire du merchandising. Et en fait, j’accordais dans chaque linéaire une place un peu plus importante que sa part de marché à SEGA et c’est ce qui a fait que, petit à petit, on a pu reprendre avec SEGA le leadership à Nintendo dans certaines enseignes comme Auchan, la FNAC ou encore Darty. Nintendo, au global, dominait. Ils faisaient jouer leur relation, notamment avec Bandai, en expliquant aux revendeurs : « Si vous achetez moins de Nintendo, vous aurez moins de Bandai », Et vice-versa. On a eu un mal de chien, très concrètement, à revenir et à entrer dans cette industrie mais on est devenu quasiment équivalent à Nintendo chez Micromania. Mais Nintendo, en termes de volumes, était supérieur à SEGA. Au-delà de la distribution, et ça c’était justement le travail très bien fait de Luc Bourcier, la stratégie était d’inciter, dans ces réunions qu’il avait avec ses collègues de marketing européens, à ce que SEGA ait des licences – au moins temporairement – uniques, exclusives. Je me souviens d’un accord avec Disney qui avait fait grand bruit à l’époque avec certains titres qui sortaient d’abord chez SEGA avant d’arriver chez Nintendo, comme Aladdin par exemple. Luc avait fait un énorme travail, j’ai le souvenir qu’on a eu la chance de recevoir le patron de Disney France qui nous avait présenté, en avant-première, le jeu Le Roi Lion. Et je peux te dire que l’effet sur la force de vente a été monumental. Ils sont partis de là gonflés à bloc et il n’y a jamais eu un tel référencement avec des commandes aussi importantes à cette époque.

C’est comme ça, que petit à petit, on a repris des parts de marché même si on restait inférieurs aux volumes de Nintendo. Mais on avait été bien aidés aussi par la communication que Luc Bourcier avait mis en place avec son agence de communication à l’époque autour du fameux « SEGA, c’est plus fort que toi ! ». Jean-Luc Satin a dû te le dire mais c’est la première fois que pour des films publicitaires dans l’industrie, on avait des metteurs en scène connus. De mémoire, y a Ridley Scott qui a travaillé sur notre spot où on voyait quelqu’un qui s’avance sur une longue plate-forme pour se mettre dans un siège et combattre des démons et des trolls. C’est la première fois qu’on avait un tel investissement et c’est vrai, quand j’en parle aujourd’hui, le « SEGA est plus fort que toi ! » a imprimé les mémoires de manière extrêmement forte. Cela nous a bien servi car le talon d’Achille d’un distributeur, c’est la demande du consommateur. Il peut résister à un moment donné en disant « Non, je ne suis pas d’accord, vos marges ne sont pas assez intéressantes. » mais s’il y a une forte demande et si, toute la journée, des personnes passent en caisse en disant « Mais y a pas de jeux SEGA ? », il y a une pression qui s’installe. Un peu à l’image de l’assistante du PDG d’Auchan, comme je l’ai raconté avant. Ce slogan était tellement fort et il y avait une telle demande à la suite de ça, ça nous a quand même sacrément aidé aussi à être référencés et à apparaître dans les linéaires des distributeurs qui ne nous référençaient pas.

À côté de ça, on a été sponsor de la Tournée des Plages, on a été sponsor des Francofolies de la Rochelle, il s’agissait d’évènements où on était présents avec des tentes, des espaces dédiés. On en profitait aussi pour faire de la relation publique avec nos principaux acheteurs, on les invitait à passer quelques jours, par exemple aux Francofolies. Ils pouvaient voir l’engouement du public qui jouait et se pressait pour essayer les consoles. Par ailleurs, j’avais décidé d’allouer un budget, pas seulement en fin d’année mais toute l’année, pour avoir la présence de démonstrateurs dans les gros supermarchés. Aujourd’hui, on en voit beaucoup mais à l’époque c’était très peu existant. C’est l’industrie des jeux vidéo qui a démocratisé, et j’en étais l’un des acteurs, cela. Alors certains le regrettent parce que ça a un coût mais, à l’époque, ça nous permettait d’écouler fortement nos propres produits. Je le dis aussi, ça nous aidait à mieux mettre en linéaires nos produits car les démonstrateurs allaient en chercher en réserve et n’hésitaient pas à pousser le concurrent pour se faire un peu plus de place. On a mis en place des machines inviolables, de plus en plus sophistiquées, pour que les consoles ne soient pas piquées et afin que les jeunes puissent jouer sur les consoles. Tant et si bien qu’il fallait avoir des timers car les jeunes étaient toujours agglutinés autour des consoles et ça créait des émeutes à un moment donné. Donc voilà, on a inventé tout ça car on voulait défricher et augmenter notre place sur les linéaires.

En 1993, SEGA est en plein boom avec la Mega Drive, la Game Gear et le MEGA CD. Quelles différences avez-vous vu entre la Mega Drive et les autres machines ?

Très concrètement, on a eu plus de mal avec la Game Gear. Finalement, il y a peu de jeux qui se sont développés sur cette console. Elle apportait un plus très important, face à la Game Boy, qui était la couleur donc on jouait beaucoup là-dessus. On s’est beaucoup appuyé sur ce gap technologique pour l’imposer dans les rayons mais le succès n’a pas été celui escompté, notamment parce que les jeux étaient peu nombreux. Et puis, elle coûtait assez cher à la production. Elle est sortie à 1 290 francs et, très rapidement, le prix était irraisonnable face à la Game Boy qui, elle, était à 490 francs ou quelque chose comme ça. On a dit : « Non, le gap est trop important. » donc on a expliqué aux Japonais qu’il fallait faire des efforts. Pour eux, on sentait bien que c’était un crève-cœur (pour ne pas dire un crève-porte-monnaie de le faire). C’est d’ailleurs à cette époque que j’ai senti que le hardware était un passage obligé mais que ce n’était absolument pas rentable de développer cela. Et il y avait une forme de compétition que je juge, avec le recul, malsaine entre les deux sociétés japonaises, et notamment, je pense, les deux PDG de l’époque. Ils voulaient toujours avoir la console la plus sophistiquée, la plus avancée, etc. Et ils n’avaient pas, comme Sony l’a eu à un moment donné avec la PlayStation, une assise industrielle pour fabriquer quelque chose avec des coûts contrôlés. Et à chaque fois qu’ils lançaient une machine, c’était une perte abyssale et c’était ça avec la Game Gear.

Pouvez-vous nous raconter les coulisses de SEGA France à cette époque ? L’ambiance, la journée-type, etc.

Le quotidien de SEGA France, c’était à la fois cet aspect extrêmement professionnel avec un vrai business et des stratégies commerciales, des stratégies marketing de communication. Et puis, de l’autre, il y avait cette effervescence créative qu’il y avait dans les locaux, portée par les équipes marketing mais aussi toute la hotline. C’était une sorte de confrontation de deux mondes. Je me souviens, j’avais dans ma direction commerciale l’administration des ventes. Donc ce n’était pas très fun mais c’était ô combien important, avec les distributeurs qui demandaient un certain nombre de consoles, etc. Et il se trouve que cette administration des ventes était juste à côté de la hotline et, parfois, il y avait des invasions – je le dis avec beaucoup de sourires dans ma voix – des hotliners dans le bureau de l’administration de vente car, en plus, il y avait des jeunes filles qui étaient extrêmement mignonnes (Rires). C’était une confrontation des mondes et ça me faisait plaisir de voir à chaque fois ce bordel organisé qu’il y avait dans ces locaux-là. C’était très sympathique.

J’ai commencé à parler, à cette époque, d’un nuage qui n’était pas noir à l’époque mais qui était gris sur cette notion de console, sur le hardware dont on sentait bien, effectivement, que c’était compliqué avec les déboires que l’on avait connu avec le MEGA-CD. On en a très peu parlé mais, SEGA, à un moment donné, a voulu lancer des produits d’éducation scolaire. C’était le cas de la Pico par exemple. C’était très intéressant comme démarche marketing avec un produit qui venait, là aussi, du Japon. Avec Luc, on s’était dit, surtout après avoir vu les Vtech pointer du nez dans les linéaires, qu’on allait développer une gamme de produits qui permettaient de rajeunir la cible (qui était très masculine à l’époque, ado voire jeune adulte). On s’était dit : « Génial, on va lancer ça ! ». Je me souviendrai toujours, on a fait un beau séminaire, j’avais emmené toute l’équipe de vente à Chamonix. On avait loué une école pendant un congé scolaire et on avait mis tous les commerciaux à des tables d’écoliers (Rires). Ça avait d’ailleurs été un vrai succès auprès de la force de vente, tout le monde était reparti gonflé mais le référencement a été dur. On a voulu reproduire le même modèle qu’on avait jusqu’alors, c’est-à-dire un hardware et plein de softs, On leur a dit : « Bon, le hardware, vous ne gagnez pas tellement mais vous allez voir, il y aura plein de softs ! » Alors, au début du lancement, à tout casser, je crois qu’il y avait une dizaine de livres électroniques mais les mois ont passé et on n’avait toujours pas de nouveaux livres qui arrivaient. Et là, les distributeurs qui nous avaient fait confiance nous ont dit : « Euh attendez, pour nous, ça prend de la place, voire la poussière, dans nos linéaires. » Donc, c’est sorti de la gamme et ça n’a pas suivi à cause du manque de logiciels.

Étiez-vous souvent en relation avec SEGA Japon ?

Au niveau commercial, on traitait très peu directement avec SEGA Japon. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais, à l’époque, une phrase avait marqué les esprits. En 1991, Madame Edith Cresson, notre première Ministre, avait dit que les Japonais étaient des fourmis. Je peux vous dire que les Japonais qui, déjà, trouvaient que les Français, ou les latins plus exactement, étaient des gens qui ne travaillaient pas beaucoup, étaient très compliqués en termes de distribution, qui commentaient tout… bref, des gens pas très organisés, l’ont eu mauvaise. Ils parlaient beaucoup avec les Anglais, ils adoraient les Anglais, c’est pour ça que Malcom Miller, à SEGA of Europe, avait été mis en place. Miller avait organisé un board avec les différents pays européens de SEGA et on avait plutôt des relations avec Miller. D’ailleurs, il y avait toujours un correspondant japonais qui était très content d’être en Europe et qui était toujours là pour être l’œil de Tokyo sur le business. Mais on parlait plus globalement avec les Européens. Et donc j’ai bien vu, quand on demandait des efforts sur les consoles, sur le hardware, c’était toujours très difficile et ça s’est justement produit avec le MEGA-CD. Il n’était pas abouti en termes de jeux, les développements étaient très mauvais là-dessus et la machine a connu des problèmes de S.A.V. très importants. On a eu de très mauvaises surprises, notamment avec des MEGA-CD qui arrivaient avec des prises qui n’étaient pas des prises européennes. On devait reprendre tout le stock ! Bref, on a eu beaucoup de soucis donc on l’a assez vite sorti de la gamme car c’était plus un boulet qu’autre chose pour se développer. C’était quelque part vers 1993/1994. Pour les relations avec SEGA Japon, c’est plutôt Luc Bourcier et Jean-Luc Satin, au niveau marketing, qui traitaient avec Tokyo pour adapter pour le marché les produits (les traductions, etc.).

Donc voilà, on a commencé à s’élargir avec le MEGA-CD. La Game Gear était toujours dans la gamme mais se vendait très cher. La Pico, malheureusement, pas grand succès. Il y a eu d’ailleurs un évènement important au sein de SEGA France : Patrick Lavanant a été remercié par le board européen de SEGA. Bon très clairement, il a poussé le bouchon un peu loin pour se faire remercier avec indemnités par SEGA (Rires). Et ensuite, il est entré chez… Nintendo of Europe (Rires).

Avez-vous des anecdotes de l’époque Mega Drive / Game Gear / MEGA CD ? Je me souviens notamment que Patrick Staar, responsable de SEGA Benelux, me racontait que les chiffres de vente étaient parfois gonflés pour obtenir ce dont il avait besoin.

Oui, oui. Alors ce n’était pas poussé à son paroxysme comme avec Apple aujourd’hui mais, effectivement, c’était un peu ça. Il y avait une forme de marketing de la pénurie. On était même considéré, à un moment donné, comme de petits pays et quand il fallait faire des choix au niveau du Japon entre les États-Unis, l’Angleterre, on n’avait pas toujours ce qu’on voulait et ça nous bridait dans notre développement. Et effectivement, les chiffres étaient un peu surévalués. On gonflait un peu nos muscles pour leur faire comprendre qu’il fallait nous approvisionner. J’ai le souvenir, notamment, de sueurs froides à certains Noëls, quand il y avait des jeux comme Aladdin et qu’on nous avait promis monts et merveille et, qu’au final, on n’avait pas les quantités escomptées. On devait rappeler les distributeurs pour leur dire : « Vous l’avez mis dans votre catalogue mais, malheureusement, vous n’en aurez pas ou tardivement. » On passait de mauvais quarts d’heure. Et donc effectivement, c’était tout un tas d’artifices qu’on utilisait pour avoir ce qu’on voulait. Mais il faut savoir que dans chaque pays, et notamment chez SEGA France, il y avait un Japonais. Il était là pour être une sorte d’interface, car on ne parlait pas japonais, avec le Japon et il était aussi, comme je disais tout à l’heure, l’œil de Tokyo. Il était là pour faire tous un tas de reportings sur la réalité du pays. Ce qui était drôle, c’est qu’il y avait une forme de syndrome de Stockholm qui se mettait en place avec ces personnes. Ces Japonais qui arrivaient en France, enfin moi j’ai connu celui qui vivait en France, ils passaient d’un appartement à Tokyo qui était très exigu – avec une vie dans les entreprises qui n’est pas simple et très normée – à un très grand appartement à Neuilly-sur-Seine, avec vue sur le Bois de Boulogne, très belle voiture de fonction, immense bureau et voyage en business (voire parfois en first). Ces Japonais n’avaient aucune volonté de revenir au Japon. Donc je te parlais du syndrome de Stockholm, c’est qu’ils voyaient à un moment donné qu’on était sujet à devoir falsifier les chiffres pour obtenir des choses, ils étaient d’accord avec nous, ils étaient de connivence car ils voulaient développer le pays et rester ! Donc tout ça, c’était assez drôle.

À votre arrivée en 1993, avez-vous eu rapidement des informations sur les futurs projets de SEGA Japon, d’abord avec le 32X et ensuite la Saturn ?

La Saturn était un pari très fort de SEGA. En Europe, il avait dépêché un jeune loup qui était un des cadres très prometteurs de SEGA et qui était le directeur du développement du projet Saturn au Japon. Ils l’avaient dépêché en Europe pour inverser la tendance et pour regagner un temps d’avance sur les autres fabricants de consoles et de jeux. C’était vraiment, dans une bataille où SEGA avait un peu perdu du terrain avec des lancements un peu ratés et des machines défaillantes, quelque chose qui devait redonner un leadership à SEGA. Beaucoup de réunions animées par des Japonais – un souvenir très précis car c’était rare à l’époque – ont eu lieu à cette époque. Et je me souviens, je passais beaucoup de temps avec eux le soir en les emmenant dans des restaurants japonais. C’est là où je me suis aperçu que les Japonais supportaient très difficilement la nourriture européenne, et notamment française (Rires). Quand on les emmenait dans des restos un poil riches en matière de repas, je me souviens les avoir notamment amenés au Duc de Bourgogne, le lendemain ils avaient été malades car ils n’avaient pas supporté. Mais pour en revenir à la grande histoire de SEGA, la Saturn était vraiment un projet qui devait relancer le leadership de SEGA. C’était un moment où la Mega Drive était sur le déclin en termes de ventes car des machines émergeaient et c’était une « course aux bits » si je puis m’exprimer ainsi. Et sur la Saturn, on avait des jeux qui, à l’époque, étaient tout à fait novateurs en termes de développement. Même si on avait encore ces effets parfois saccadés ou des décors qui apparaissaient en retard. Daytona, SEGA Rally ou Virtua Fighter nous donnaient ce sentiment qu’on pouvait reconquérir ce leadership. Et c’est justement un élément de la stratégie qui est arrivé en France, porté par ces Japonais, c’était de dire que cette nouvelle machine devait puiser dans l’histoire de SEGA et s’appuyer sur l’expérience des machines d’arcade. C’est à ce moment-là que le créateur de Pier Import, à l’époque, avait pris la licence des machines d’arcade pour créer des grands centres de divertissement qui s’appelaient « La tête dans les nuages ». Par exemple, pour mettre en avant cela, on avait sponsorisé les 24 heures du Mans. On était un sponsor officiel et on avait rencontré le Ministre de l’Industrie qui était, à l’époque, Monsieur François Fillon. Il était aussi député de la Sarthe où se déroule la course et il voulait créer sur le site des 24 heures du Mans un complexe de jeux d’arcade, et plus particulièrement de simulateurs de conduite automobile. On avait 24 heures du Mans en arcade, on avait SEGA Rally, on avait Daytona, etc. Et donc toute la communication, le plan de lancement, c’était de faire de la Saturn LA machine d’arcade à domicile. On a préparé ce lancement, on avait un certain nombre de jeux et c’était véritablement la première fois que l’on avait des jeux qui étaient en nombre. Pour le lancement, on avait une quinzaine de jeux qui étaient très intéressants. Il y avait du Virtua Fighter, du Virtua Cop avec le pistolet, on avait des accessoires comme des prémices de joypads un peu innovants. On avait vraiment cette notion de machine d’arcade.

Et tout ça s’est produit juste au moment où la PlayStation est arrivée. En gros, notre stratégie que nous souhaitions mettre en œuvre, c’était de dire – car la console PlayStation était très attendue de tous les distributeurs, il y avait un buzz énorme autour de ça à l’E3 – « Ok, elle est belle cette machine mais, nous, on a la machine d’arcade. » Là, je dévoile un peu un secret de polichinelle mais on se rendait bien compte qu’il y avait une fluidité qu’il y avait sur les jeux PlayStation que la Saturn n’avait pas. Même si certains jeux étaient moins beaux chez Sony, ils avaient ces effets très soignés et ça devenait intolérable quasiment. D’où cette évolution technologique décidée par SEGA (NDA : l’ajout du second processeur dans la Saturn) et qui s’est révélée, par la suite, bloquante, négative. Et en plus, Sony a appuyé sur un point qui nous faisait mal chez SEGA. Ils ont expliqué : « C’est très facile de développer chez nous, c’est quasiment de l’open source et on a un grand nombre d’éditeurs qui développent facilement sur PlayStation. Regardez chez SEGA, ça ne va pas être la même chose car c’est compliqué à développer sur cette machine. » Donc on était un peu coincés et il faut dire qu’ils avaient notamment Psygnosis qui était, à l’époque, un bras armé de Sony. Et eux, ils nous ont fait sacrément mal ! C’était peut-être un peu moins beau mais c’était plus performant, plus fluide, plus jouable. Je me souviens avoir fait des démonstrations dans des espaces de vente où je disais aux clients : « Regardez, comparez ». D’un côté, on avait mis WipEout, de l’autre on avait SEGA Rally. C’était le jour et la nuit. Mais chez Sony, ils ont très bien joué, ils se sont appuyés sur leur image.

Je me souviens en avoir parlé à l’époque avec l’ancien patron de Sony, Georges Fornay. Le budget marketing qu’ils mettaient sur la PlayStation, c’était colossal ! Par contre, très clairement, quand on revenait la queue entre les jambes de nos meetings européens en se disant « on se fait enfoncer par Sony », il y a eu beaucoup de débats autour d’une question toute simple : « Mais finalement, c’est quoi le métier de SEGA ? » Avec mon collègue espagnol, j’étais de ceux qui disaient que SEGA devait capitaliser sur ses jeux, ses licences développées au travers de machines d’arcade, devenir un éditeur multi-plateformes et abandonner le hardware qui était un « concours de quéquettes » entre SEGA, Nintendo et Sony. Surtout que SEGA, à mon sens, était infoutu, à l’époque, de créer des machines stables, qui tiennent la route, et encore moins devant Sony. Et ça, ce grand débat, j’ai vu plus tard qu’il avait été tranché et qu’ils en étaient arrivés là mais, à l’époque, les Japonais ne voulaient absolument pas entendre parler de ça. Fin 1996, j’avais vraiment exprimé mes divergences stratégiques et surtout, à ce moment-là, l’Europe a demandé à faire un certain nombre de licenciements. Plan de sauvegarde de l’emploi comme on dit pudiquement. Donc moi, je suis rentré en tant que Directeur général en 1996/1997 dans une partie du job qui ne me plaisait pas du tout puisque je devais gérer des licenciements plutôt que faire du développement commercial et du développement de produits. J’ai fait le lancement de la Saturn avec Philippe Deleplace (en remplacement de Luc Bourcier), qui est devenu un ami très proche également. J’étais Directeur général commercial car il fallait réduire les coûts et Philippe était Directeur Marketing. On avait fait le lancement de la Saturn et puis, fin 1996, face à l’échec de la Saturn et la performance de Sony, chaque pays européen a dû faire un plan de licenciement pour réduire les effectifs. Et c’est là où j’étais assez déçu que SEGA, même si j’étais peut-être un peu présomptueux à l’époque, ne suive pas une autre voie et développe du business autour de ses jeux. C’est là que j’ai été attiré par d’autres sirènes car je voyais un autre marché émergent arriver très fortement : c’était le business de la téléphonie mobile puisqu’en France, fin 1996, on commençait à voir apparaître une troisième licence qui était celle de Bouygues Telecom. Et moi qui a toujours aimé développer de nouveaux marchés techniques, je suis entré chez Bouygues en septembre 1997.

Pouvez-vous nous raconter la préparation et le lancement de ces machines ? Aux États-Unis, sous la pression de Hayao Nakayama, Tom Kalinske s’est vu dans l’obligation de vendre la machine dès l’annonce du salon E3. SEGA Europe, en revanche, a résisté et a pu lancer la console au mois de juillet 1995. Comment avez-vous vécu ça de l’intérieur ?

Alors, en fait, ça nous a laissé du temps pour lancer la machine mais, à l’inverse, ça nous a pénalisé d’avoir un pays, surtout les États-Unis, qui avait la console en avance. Les magasins spécialisés, notamment, ont décidé de s’approvisionner directement pour commencer à en vendre en import. Si c’est un succès, c’est génial mais s’il y a des premiers bugs qui apparaissent en import, le buzz devient sacrément négatif. Et c’est exactement ce qui s’est produit. Les premiers retours faisaient état d’une machine qui n’était pas si terrible que ça, les ventes, aux États-Unis, n’étaient pas si bonnes que ça. Donc, quand on est arrivé avec le plan de lancement officiel, on avait été précédé par un buzz qui n’était pas forcément positif. C’était un petit monde dans la distribution et des boites comme Micromania et Games, qui avaient fait de l’import, avaient dit aux autres distributeurs : « Ne vous pressez pas trop, il faut que la machine s’améliore, les jeux sont bien mais y a rien d’exceptionnel. » Et donc, on a dû lutter contre tout ce buzz négatif en indiquant que les États-Unis avaient un peu essuyé les plâtres mais que la machine allait être complétée, que les jeux étaient de vrais jeux d’arcade, etc. Mais on a dû faire de la nage à contre-courant pour le lancement de cette Saturn. Et je le redis, on l’a lancé au moment – car on voulait faire un pare-feu de tout ça – où Sony lançait également sa PlayStation. Dans les linéaires, car la vraie guerre était là, ça n’a pas été une partie de plaisir pour les équipes de SEGA. Les jeux, c’était notre seul argument et on avait formé tous nos démonstrateurs à inciter à la comparaison en points de vente. Comparez, regardez, jouez et comparez. Mais il y a eu un effet grand public du nom Sony qui a été phénoménal. Et SEGA, avec toute la notoriété que ça pouvait avoir, n’avait pas la notoriété de Sony. À l’époque, Sony c’était le Premium des appareils électroniques. Et tout le monde s’est dit : « Si Sony se lance là-dessus, c’est forcément une bonne console donc je veux ma PlayStation. » Je suis allé une fois au Japon mais les réunions servaient plus de motivation pour les équipes mondiales. Toutes les réunions, autrement, se passaient à Londres. Londres, c’était mon quotidien au moins une fois par semaine. Et comme ils avaient mis en place des structures, enfin des Japonais qui étaient localement dans chaque pays – et notamment à Londres à SEGA Europe – tout se faisait là-bas. Les États-Unis, c’était principalement pour les salons CES et E3. Mais sinon c’était très européen en matière de stratégie et ce n’était pas plus mal car on se comprenait un peu plus. Bon, entre les Anglais et les Français, la compréhension n’était pas toujours là, il y avait toujours une forme d’antagonisme mais on se comprenait quand même un peu plus. La distribution anglaise a toujours été une distribution extrêmement centralisée alors que la distribution française est très décentralisée, très atomisée. Et les Anglais ne comprenaient pas que, le jour J d’un lancement, il n’y ait pas la console dans 100 % des magasins. J’avais un mal de chien à leur expliquer que les acheteurs étaient ok pour référencer la machine mais qu’il fallait aller, ensuite, dans chaque point de vente pour prendre des commandes. Ils ne comprenaient pas (Rires). Donc effectivement, mon quotidien était plutôt londonien que tokyoïte ou autre.

Face à Sony, qui disposait d’une image importante et d’une force de frappe, notamment au niveau marketing, colossale, quels sont les leviers que vous utilisiez pour résister ?

Ce qu’on avait pu vérifier par le passé, c’est que dans les lancements de nouveaux produits dans les jeux vidéo, l’apport d’une évolution technologique véritable mettait en capacité une entreprise de reprendre le leadership. Deuxième chose, c’était d’apporter sur une machine existante ou une nouvelle machine des jeux dont la jouabilité était extrêmement forte. Donc à l’époque de la préparation du lancement de la Saturn, surtout que Sony préparait de son côté le lancement de la PlayStation, c’est vraiment ce en quoi on a vraiment cru. On a vraiment cru que cette machine était ce saut technologique et qu’elle allait nous permettre d’être meilleurs que nos concurrents, que les jeux qu’on allait proposer, avec leur descendance de l’arcade, allait faire que les clients se retrouveraient dans ce trip. Ce qu’on a, je crois, malheureusement mal abordé, c’est peut-être l’évolution, en premier lieu, du monde des développeurs. Ça, c’était une vraie innovation de la part de Sony qui a complètement ouvert ce monde-là alors qu’il était complètement protégé chez Nintendo et SEGA. Et il y a eu une approche peut-être plus marketing, au sens segment client. Ils se sont rendus compte que, cette machine, ils pouvaient aussi la positionner sur des éléments plus féminins, un jeu en couple, etc. Ça a été vraiment l’apparition du marketing alors, qu’à l’époque, on était trop resté dans une conception trop player audit. On a voulu appuyer sur le côté rebelle, les machines d’arcade avec le côté sombre, les cafés, etc. Même au niveau des marques, on s’est rapproché des marques un peu « rebelles » à l’époque. On a fait des partenariats avec des fabricants d’articles de glisse, comme Burton. C’est aussi à ce moment-là qu’on s’est rapproché du monde du rap. On était l’anti-PlayStation, on était l’anti-Sony, Sony, c’était le conformisme, c’était les produits bien léchés. Nous, on était dans un univers plus destroy, plus punk attitude. Tout ça, ça nécessite beaucoup de budget, beaucoup d’argent et, malheureusement, on a été exsangue assez rapidement. Je me souviens, comme je le disais auparavant, qu’on sponsorisait les Francofolies et c’était l’année où la fille de Foulquier, le fondateur du festival, avait investi des lieux underground avec des groupes qui n’étaient pas connus à l’époque mais qui allaient le devenir. Et on avait pu voir, que tout d’un coup, ce n’était pas facile de se rapprocher de ces univers-là. SEGA et les rappeurs de l’époque, c’était quand même deux mondes un peu différents. Pareil avec le monde de la glisse, notamment avec les marques de skate ou de snowboard. Là aussi, ce n’était pas simple du tout car il s’agissait de personnes très indépendantes. Quelque part, on a renforcé le socle de gamers dans le sens où le bon produit pour eux, c’était pas le produit grand public mais c’était SEGA mais on a peiné à élargir notre cible à d’autres « rebelles » alors que Sony est arrivé avec un produit grand public et massivement plus important en volumes.

Par rapport à 1996/1997, aviez-vous à l’époque un suivi de ce qui se passait pour Virtua Fighter 3 ? Le jeu, très attendu sur Saturn (puisqu’il fait même l’objet d’une séquence dans la cassette vidéo des Player d’Or 96 où on vous voit en parler), n’est finalement jamais arrivé. Depuis, j’ai pu m’entretenir avec des développeurs et j’ai obtenu plusieurs informations, notamment sur la difficulté de porter le jeu sur Saturn. Ils ont même testé une cartouche qui boostait les capacités de la Saturn mais le projet, à cause du prix, n’était pas commercialisable. Comment avez-vous vécu ça en interne ?

Tu sais, dans le monde des jeux vidéo, et ce n’est certainement pas à toi que je vais apprendre ça, c’était toujours une sorte de course à l’échalote. En gros, on mettait un jeu sur le marché, on le laissait se vendre à des centaines, milliers, voire centaines de milliers d’exemplaires (ce qui était assez rare, surtout en France) et, très vite, on disait « Mais derrière, il va y avoir un jeu encore meilleur. » Et ça, c’est quelque chose qui m’a toujours surpris dans cette industrie. Je disais même : « Arrêtez de dire ça car ça obère les ventes du produit actuel. Les gens vont dire ‘Pourquoi l’acheter ? Je vais attendre la prochaine génération.’ » C’est d’ailleurs un peu ce qui se passe sur les iPhones, etc. Mais effectivement, le discours officiel, c’était de dire : « Il y a un jeu qui va casser la baraque, qui s’appelle Virtua Fighter 3 et qui va être encore plus performant, avec des coups supplémentaires, etc. » Je n’en sais pas plus que ça puisque c’était un discours qu’on nous demandait de tenir. Quelque part, on faisait du teasing pour préparer les achats et les référencements de ce jeu-là. Et au-delà, je pense et j’en suis même sûr, que c’était une façon de palier les carences techniques de la machine. Et on disait : « Ok, le Virtua Fighter actuel a quelques petites imperfections mais, vous allez voir, Virtua Fighter 3 corrigera tout ça. » Comme disait Coluche, je ne sais pas ce qui est plus blanc que blanc, c’est peut-être transparent. L’histoire de Virtua Fighter 3, que tu m’as raconté tout à l’heure, illustre bien ce que je pense. Je pense que SEGA était toujours dans cette perspective qu’une nouvelle machine bien meilleure, capitalisant sur les erreurs de la Saturn, allait encore une fois leur permettre de gagner le marché. Et je pense qu’ils étaient coincés entre le modèle Nintendo, qui était avec sa philosophie et ses cartouches, et le modèle Sony avec une machine au développement plus ouvert et souple avec ses CD et ses éditeurs. Et comme ils n’avaient pas de capacités pour développer de nouvelles machines dans des conditions économiques intéressantes, ça obérait leurs moyens pour développer des jeux et à ouvrir, quelque part, le développement de ces jeux. Et je pense que ce choix, ils ne l’ont jamais fait avant et ils ne l’ont fait que sous la contrainte ensuite. Et la Dreamcast, même si je ne m’occupais plus de ça à l’époque, n’a pas eu le succès escompté. C’est une interprétation toute personnelle mais je pense qu’il y avait un concours d’égo entre les deux présidents japonais de SEGA et Nintendo et que ce concours d’égo a mené à la perte de SEGA. Tu vois, c’est quelque chose qui me reste, c’est une sorte de goût un peu amer. Quand je fais un recul, et tu m’aides à repenser à toute cette période, Nintendo, SEGA et même chez Auchan, c’était une période extraordinaire car j’ai vraiment le sentiment de faire partie de sortes de pionniers du Far West qui sont allés défricher des nouvelles terres, apporter des nouveaux usages de divertissement, mettre sur pied une industrie où la créativité et la cinématographie sont devenues extrêmement importantes. Cela a été un grand moment de ma vie personnelle et professionnelle de participer à cet essor du jeu vidéo en France.

Comment se passait la sélection des jeux à paraître en Europe ? Vous basiez-vous sur les choix faits par SEGA of America ? Vous souvenez-vous pourquoi certains jeux, à grand potentiel, n’étaient pas localisés en France ?

Pour les traductions, à un moment donné, on avait la volonté de sortir des jeux prétendument de qualité mais il y a eu des coupes budgétaires car la console était amenée à disparaître, malheureusement remplacée par une autre et il n’y a pas eu d’investissements nécessaires.

Une autre question m’a été donnée par les internautes : avez-vous l’explication des boitiers Saturn en Europe ? Au Japon, il s’agissait de boîtiers CD et les boîtiers américains étaient plus grands mais assez mastoc en plastique transparent. Les nôtres étaient plus fragiles. Avez-vous une explication à ce choix ?

Pour les jaquettes, c’est amusant que tu me poses cette question très pointue (Rires) car, finalement, il y avait quand même un mix des deux. J’ai le souvenir d’avoir en linéaire ces grandes jaquettes CD qui étaient faites en Europe. C’était un conditionneur européen, à Londres, qui mettait sous ces jaquettes les CD en les sortant de leur boitier cristal classique. Néanmoins, on voulait, dans ce plan de lancement Saturn, avoir une image qui tranchait par rapport aux produits de la concurrence. On voulait des linéaires avec des jaquettes colorées avec un jeu qui éclatait, qui semblait sortir de la jaquette pour faciliter la prise en main et donc le libre-service. Par contre, il y a quand même des jeux qui sont restés dans leur enveloppe cristal CD classique, notamment Virtua Cop. On avait fait un packaging qui incluait le pistolet et, là, on avait laissé le boitier cristal en l’état. En Europe, ça faisait partie de notre plan, on voulait trancher avec la concurrence, apporter quelque chose de nouveau et on était passé par ce reconditionnement en Angleterre. En tout cas, c’est comme ça que sont sortis les premiers jeux sur Saturn. On voulait que le jeu semble « surgir » de la boite en interpellant un client qui passe dans le linéaire.

Question plus légère maintenant. Vous souvenez-vous de votre participation aux Player d’Or 96 ? Je ne sais pas pourquoi mais cette cassette vidéo m’a profondément marqué. Je me souviens de Francis Zégut qui remettait les prix, vous étiez très drôle et bienveillant et c’est resté dans mon esprit. C’est d’autant plus vrai que l’équipe du magazine vous a rendu visite pour un reportage sur SEGA.

Le reportage, je me souviens très bien, on l’a tourné lors d’un salon à la Porte de Versailles. En revanche, je te remercie pour m’avoir envoyé le lien car j’avais totalement oublié le reste de la cérémonie, ça m’a fait plaisir.

Un très grand merci à Bruno.

![Interview : Unruly Heroes [Xbox one, PS4, PC, Switch], une direction artistique époustouflante](http://joypad.fr/wp-content/uploads/2019/07/unruly1-204x142.jpg)